恒星通常以成团方式形成,同样,星团也存在成团形成机制。双星团是两个在空间位置和运动学上密切相关的疏散星团,其形成过程记录了恒星在巨分子云中形成的过程,是了解恒星如何诞生、星团如何演化的重要示踪体。近日,中国科学院新疆天文台光学天文与技术应用研究室博士研究生刘桂梅在导师张余研究员的指导下,联合上海天文台研究团队完成了银河系双星团的大规模系统性研究。

研究人员利用 Gaia 卫星的高精度天体测量数据,采用统一、严格的判别标准,系统性地构建了银河系内的双星团候选样本,共确认 400 对候选系统,其中有 268 对为首次发现。相关成果已发表于国际期刊 Astronomy & Astrophysics(A&A, 702, A48, 2025)。

在本次研究中,研究团队基于近4000个高质量星团,结合 Gaia DR3 提供的高精度天体测量与运动学信息,创新性地从统计学角度建立起空间和速度邻近性的量化标准,并通过随机模拟样本验证了判据的可行性。基于该方法,研究团队成功识别出 400 对双星团候选系统,并将其划分为三类(如图1):①原初双星团(同源形成);②潮汐俘获/共振俘获系统(后天引力相互作用形成);③光学对(仅空间临近,无物理联系)。进一步分析显示,61% 的候选双星团在年龄和运动学上高度一致,支持其由同一巨大分子云共生形成的结果;83% 的星团对呈现显著潮汐相互作用。

研究还发现,双星团的相互作用与空间间距呈现清晰的相关性:当星团越靠近,其相互吸引和扰动越明显。整体来看,约 17% 的星团当前处在双星团或者多星团系统中,约 10% 的星团可能诞生于同一片巨分子云,这些比例与以往的理论预测和观测估计高度一致。

图1: 不同类型双星团。图中展示了双星团在空间分布(左图)、径向速度(中图)以及颜色–星等图(右图)中的分布。箭头表示星团的切向速度。

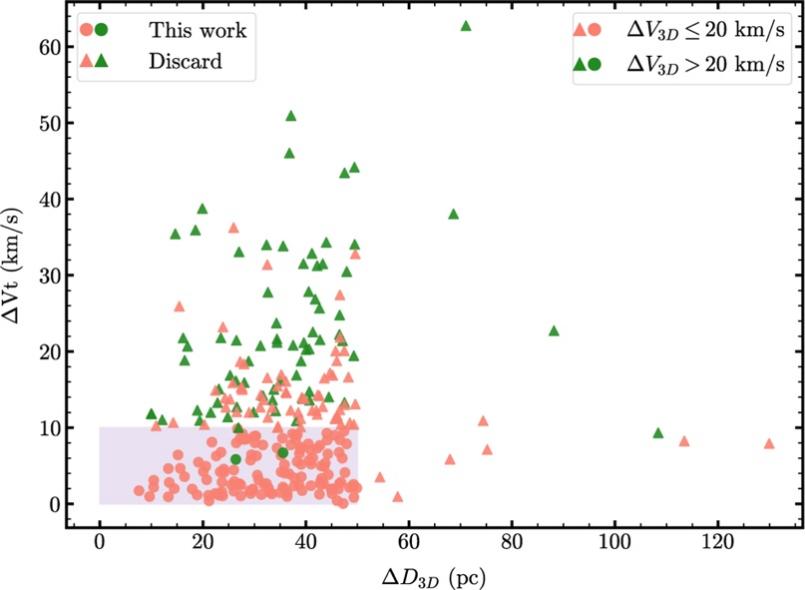

在与既有双星团进行交叉验证后发现,本文研究方法在有效复现已知双星团系统的同时显著扩展了新的双星团样本,判据更加严格,结果也更加可靠(图2)。同时,基于双星团系统的“传递性”构建了多星团系统的层级结构,共识别出 82 组多星团系统,其中有 27 组为首次报道。

图2:空间间距与切向速度关系:阴影区域为本样本的选取范围。圆点为本文确证认的双星团,三角形为以往报道的双星团。

该研究提供了一套方法统一、结构清晰的银河系双星团识别与分类标准,表明星团“成对形成”可能是恒星形成的重要途径之一,并为多星团系统的形成机制及动力学演化提供了关键观测证据,进一步支持了恒星在多尺度上成团形成的理论框架。审稿人对该成果给予了积极评价:“此工作为当前领域的热门问题提供了新的视角。”(审稿人称为:“This is a good paper that offers new insights into a topical issue.”)

该研究由新疆天文台团队主导,联合上海天文台合作完成,本研究工作得到了国家自然科学基金、中国科学院及新疆地区基金的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1051/0004-6361/202556299